Die Einrichtung von Bürgerräten löst kontroverse Reaktionen aus. In ihnen erarbeiten nach Gesichtspunkten der Repräsentativität ausgewählte BürgerInnen zu wichtigen und womöglich auch strittigen Fragen Positionen, die Anstöße geben für die öffentliche Debatte, und die letztlich auch die Entscheidungen von Stadtparlamenten, Rat und Verwaltung beeinflussen können,. Die einen hoffen auf einen Weg hin zu Diskussionen und Vorschlägen, die zu einem Konsens bei strittigen Fragen führen, den Parteienkonkurrenz und Interessengruppen nur schwer erreichen. Die anderen befürchten eine Institution, wo mit viel Mühe etwas erarbeitet wird, das dann letztlich für Entscheidungsfindungen wenig zählt.

Da die Diskussion über Bürgerräte so oder so mit Annahmen über die Wirkungen bei Politik und (Stadt)Gesellschaft geführt wird, macht es wohl Sinn, auf die gesamte Beteiligungslandschaft und die dortigen Entwicklungen zu schauen, genauer: auf die öffentlich sichtbaren und formalisierten Beteiligungspraktiken. Schließlich gibt es darüber hinaus noch viel Beteiligung von Gruppen und Personen, die über informelle Kanäle läuft. Jeder weiß, was mit „Kölschem Klüngel“ gemeint ist: Viel Beteiligung jenseits öffentlicher Kontrolle, also wenig Demokratie.

Wir sind die Guten. Fragen von Engagement und Beteiligung sollten nicht auf einen „Sektor der Zivilgesellschaft“ zurückgeschnitten werden.

Schaut man auf jene Akteure und Gruppen, um deren Beteiligung es geht, dann ist es aber fragwürdig, bei Bürgerplenen oder partizipativen Verwaltungsverfahren je nach Herkunft zwischen den „Guten“ und den „weniger Guten“ zu unterscheiden. Mit der Formel von „mehr Partizipation der Zivilgesellschaft“ ergibt sich eine problematische Vereinfachung. Zumeist schwingt im Begriff der Zivilgesellschaft der Unterton „das sind die Guten“ mit. Bei einer solchen normativen Zuschreibung a priori werden dann leicht bestimmte Akteursgruppen zurückgesetzt oder ausgrenzt: (i) z. B. die mächtigen großen Vereine, Interessenverbände und Lobbies im Sozialbereich; (ii)VertreterInnen von Handel und Gewerbe in all seinen Schattierungen; (iii) Initiativen und Proteste wie die der Querdenker oder Rechtsradikalen und (iv) last not least auch die politischen Parteien, die man gerne dem staatlichen Bereich zurechnet (obwohl sie doch eine Kerninstitutionen von Demokratie und Engagement sind). Es ist wahr: Beteiligung soll nicht den Einfluss ohnehin starker egozentrischer Akteure noch weiter vergrößern. Dass es die aber auch in grünen Quartieren gibt, spricht gegen eine Gegenüberstellung „der Guten“ aus der Zivilgesellschaft und denen aus anderen „Sektoren“. „Engagiert sein“ (nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch mit Blick auf übergreifende Werthaltungen, Demokratie und Gemeinwohl) ist eine Haltung, die sich quer durch die Gesellschaft findet, auch wenn sie vielleicht im Wirtschaftsbereich einen vergleichsweise weniger fruchtbaren Boden hat.

Bei allen Beteiligungskonzepten sollte also das Handeln und der Wertehorizont der beteiligten Akteure und nicht zuerst ihre Herkunft aus diesem oder jenem „Sektor“ maßgeblich sein. „Bürgerschaftliches Engagement“ ist nicht ein Alleinstellungsmerkmal von „Zivilgesellschaft“. Es empfiehlt sich, von den Beziehungen zwischen einer in sich differenzierten (mehr oder minder „zivilen“) (Stadt)Gesellschaft und der (kommunalen) Politik und Verwaltung zu sprechen.

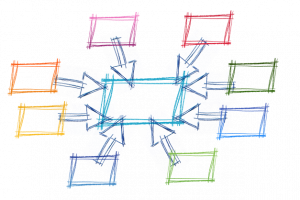

Eine Landschaft alter und neuer Beteiligungs- und Kooperationsformen

In dieser lokalen Beteiligungslandschaft, den Beziehungen zwischen Stadtpolitik/Verwaltung und Stadtgesellschaft hat sich nun in den letzten Jahrzehnten viel getan. Mentalitäten, Verfahren und Institutionen sind heterogener geworden, wo Traditionelles und Neues koexistiert.

Ein wichtiger Fortschritt besteht darin, dass man mittlerweile bei vielen Beteiligungskonzepten die Fixierung auf den Einzelbürger/die Einzelbürgerin überwunden hat. Bei Bürgeranhörungen zu einem womöglich strittigen Projekt in einem bestimmten Bereich (Wohnen, Verkehr, Quartiersentwicklung) sprechen nach wie vor viele einzelne BürgerInnen für sich und nur für sich. Auftritte haben nun aber auch: VertreterInnen einer Elterninitiative, des Nachbarschaftsvereins oder des lokalen Einzelhandelsverbandes. Es geht also sowohl um das „gehört werden“ der EinzelbürgerInnen wie auch der Stimmen solcher Vereinigungen, die es nicht gewohnt sind oder auch nicht mehr zielführend finden, etwas hinter verschlossenen Türen für sich auszuhandeln. Mehr organisierte Interessen stellen sich hier der Auseinandersetzung mit anderen. Und das ist etwas anderes als die bloße Katalogisierung einer Unzahl einzelner Anregungen und Bedenken.

Noch etwas kommt dazu: Gefragt sind dabei nicht nur Meinungen „Betroffener“ oder „Begünstigter“, sondern auch die Erfahrungen dieser Akteure als „Ko-Produzenten“ der Qualität von Einrichtungen, Diensten oder Quartieren, um die des dabei geht. Zur Diskussion stehen etwa das finanzielle Engagement eines Schulfördervereins oder der Beitrag eines selbstorganisierten Seniorentreffpunkts für die Möglichkeiten, ein Quartier zu stärken. Ein Stück weit aufgebrochen wird damit die Trennung zwischen Beteiligung als öffentlicher Anhörung von Einzelpersonen und „Beteiligung“ als Frage der Aushandlung der jeweiligen Förderbudgets für gemeinnützige Organisationen (mit oft politikfernen Aufgabenstellungen in Bereichen wie Sport, Geselligkeit und soziale Unterstützung).

Natürlich gib es das immer noch: Partizipation in Bürgerversammlungen, die nicht mehr zustande bringen als ein Durcheinander von Einzelstimmen; Arrangements zur lokalen Vereinsförderung, wo gerade die neue Generation von Initiativen zu kurz kommt, die nicht nur Versorgungslücken füllt, sondern auch innovativ und öffentlichkeitswirksam operiert. Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass Politik und Verwaltung offener geworden sind für weniger aufwendig institutionalisierte Verfahren der wechselseitigen Abstimmung und für Initiativen, die flexibler operieren als die klassischen Vereine und Verbände. Sie bekommen allmählich Übung im respektvollen Umgang mit einer neuen Generation von Akteuren und Initiativen, ohne deren Ko-Produktion die soziale und kulturelle Infrastruktur einer Gemeinde nicht (mehr) funktioniert.

Unterschiedliche bereichsspezifische Traditionen

Die gerade genannten Tendenzen, nicht nur Einzelstimmen, sondern mehr als zuvor auch gemeinschaftliche Initiativen als Partner in Beteiligungsprozessen anzusehen bzw. Tendenzen zur Beteiligung als Aushandlung lokaler Förderprogramme, wo die Engagierten als Mitproduzenten und „Ko-Designer“ und nicht nur als dankbare Unterstützungsempfänger angesprochen werden, haben je nach Versorgungsbereich unterschiedliches Gewicht und verschiedene Formen. Im Schulbereich haben z.B. Schülerselbstverwaltung und Elternbeiräte nun schon eine lange Tradition. In den letzten zwei Jahrzehnten sind jedoch Eltern-/Fördervereine dazu gekommen und fast zur Selbstverständlichkeit geworden. Wieder ganz anders sieht es im Gesundheits- und Pflegebereich aus: die Kommerzialisierung und Verregelung der meisten Einrichtungen und Verfahren lässt in der Regel vielleicht Platz für etwas ehrenamtliche Mithilfe, aber kaum für innovatives Handeln auf eigene Faust. Mut macht es da, wenn unter dem Druck der Pandemie innerhalb weniger Monate auf Initiative einiger lokaler Wohlfahrtsverbände und verschiedener Berufsgruppen auf Marktplätzen und in shopping malls etwas bürgernah angeboten wird, das zunächst nur in durchregulierten Impfzentren zulässig war. Wieder anders verhält es sich im Kulturbereich, wo gerade die vielen kleinteiligen und widerborstigen Initiativen immer wieder Wege finden müssen, mit der Trias von Staat (Förderung), Markt (Erlösen) und Unterstützung von organisierten Freundeskreisen umzugehen. In all diesen und vielen anderen Lebens- und Versorgungsbereichen werden Partizipation und Kooperation anders ausbuchstabiert.

Hinzu kommt, dass es neben Städten und Gemeinden ein Dickicht an bereichsspezifischen Förderprogrammen gibt. Jedes Ministerium handelt dabei für sich. Hier macht es der große Abstand zwischen den Machern dieser Programme auf Landes- und Bundesebene und den Initiativen, die in diesem Rahmen gefördert werden sollen, besonders schwierig, Mitarbeit / Ko-Produktion und Mitgestaltung / Ko-Design zusammenzubekommen.

Aber es finden sich auch überall Ansätze zu einer Kooperationskultur, die von mehr praktizierter Demokratie zeugt: der Fähigkeit, trotz Interessensunterschieden zusammenzuarbeiten. Es ist paradox: So ärmlich und oft „sprachlos“ die Wahlprogramme des Herbstes 2021 in Sachen Engagement und demokratischer Beteiligung waren, so plural und divers ist heute oft die Beteiligungslandschaft in Städten und Gemeinden. Es gibt dort viele Verfahren und Praktiken, in denen sich etwas konkretisiert, was auf der allgemeineren Ebene großer Programme noch keinen angemessenen Ausdruck gefunden hat.

Zum Beispiel lokale Klimapolitik

Vieles deutet darauf hin, dass die derzeit Gestalt annehmende lokale Klima- und Umweltpolitik für eine Weiterentwicklung der vielfältigen lokalen Beteiligungslandschaft besonders wichtig ist. Denn als junger Politikbereich nimmt sie Elemente und Anregungen aus unterschiedlichen lokalen Politikbereichen auf. Hier kann gleich mehreres von dem zusammenkommen, was in vielen anderen Bereichen gewünscht und versucht wird, aber oft nur episodisch bleibt. In vielen Kommunen gibt es mittlerweile Klimabeiräte, wo vor allem auch jene stakeholder aus der Stadtgesellschaft präsent sind, die bei der üblichen Rede von Zivilgesellschaft nur wenig Erwähnung finden: z. B. die Stadtwerke, die die lokale Energiepolitik und den öffentlichen Nahverkehr mitbestimmen; Vertretungen der öffentlichen und gemeinnützigen Bau- und Wohnungsgesellschaften, des Einzelhandels, aber eben auch des örtlichen Klimabündnisses, das nun schon seit Jahren für eine wirksame lokale Klimapolitik streitet. In Einzelbereichen wie Verkehr, Energie, Gesundheit arbeiten Teams der Verwaltung mit Vertretern von Initiativen aus diesen und anderen Bereichen zusammen. Neben Beirat und derartigen AGs kann lokale Klimapolitik aber auch viele weitere bestehende Initiativen vor Ort stärken und fester institutionalisieren helfen: Quartiersräte für grüne Nachbarschaften; Partnerschaften bei der Förderung neuer Energien; gemeinnützige Unternehmungen und Startups. Diese Netzwerke, mitsamt ihren unterschiedlichen Mischungen von Eigeninteressen, aber auch Bereitschaften, das Ganze der Stadt mitzudenken, geben so etwas wie einer neuen inter-sektoralen Kooperationskultur eine deutlichere Gestalt. Es gibt hier viel Licht und viel Schatten, aber vor allem auch viel Ungewissheit: Bremst oder fördert ein Klimabeirat eine Politik und Verwaltung, die vorpreschen will? Marginalisiert er die Vertreter einer engagierten Klima- und Umweltpolitik, oder hilft er ihnen dabei, im Mainstream anzukommen? Wir wissen darüber bisher kaum etwas.

Es braucht Bewegung auf beiden Seiten: der (Stadt)Gesellschaft und der institutionalisierten (lokalen) Politik und Verwaltung

Das führt zurück zum Anfang: der Fragwürdigkeit einer „alles Gute kommt aus der Zivilgesellschaft“ Optik, aber auch der Fragwürdigkeit von Beteiligungs- Förder- und Kooperationsangeboten, wo vor allem eine Seite, die der Initiativen, Vereine und anderer Partner sich ändern soll. Von Veränderungen der Art, wie Verwaltungs- und Parteipolitik sich verstehen, ist weit weniger die Rede. Dabei gibt es genug offene Fragen.

Was setzt Verwaltungen in die Lage, ihre Umwelt nicht nur aus der Perspektive der „Silos“ von Einzelreferaten wahrzunehmen, sondern stärker in Kategorien eines übergreifenden Projektes zu denken und zu handeln? Initiativen für ein grünes Modellquartier und diejenigen, die sich dafür vor Ort engagieren, brauchen aber eine Verwaltung mit AnsprechpartnerInnen, wo die uralte Trennung von räumlich-baulicher Planung und Fachplanungen überwunden wird. In vieler Hinsicht muss sich Verwaltung durch eigene Strukturreformen Kooperations- und Beteiligungsfähigkeit erst erwerben.

Und die politischen Parteien? Welche Ansatzpunkte und Institutionen, Foren des Austausches und der Kooperation braucht es, damit politische Parteien ihre Rollen als „Intermediäre“ stärken und weniger als bisher das Bild von Partei-Aristokratien abgeben, die sich bei den Wählern Zustimmung zu erkaufen suchen? Wie sehr und in welcher Weise sind die parteilich Engagierten tatsächlich im Kooperations- und Konfliktalltag von Projekten und Modellvorhaben präsent? Es stimmt: Viele Vereine und Initiativen müssen immer noch lernen, dass Kooperation mit „der Politik“ mehr meint als bei Bedarf diese oder jene Person mit offenem Ohr ansprechen zu können. Aber auch bei den politischen Parteien stellt sich die Frage, inwieweit „Bürgernähe“ auch jenseits der üblichen Rundmails im Netz und den rituellen Besuchen vor den Wahlen bei Vereinen und Initiativen, die für „das Gute“ stehen, gesucht wird. Frage: Kommen z. B. in regulären Ortsvereinssitzungen überhaupt einmal VertreterInnen derjenigen zu Wort, die für Engagement vor Ort und entsprechende Ortskenntnisse stehen? Nur zu oft ist das Verhältnis der politischen Parteien zu den BürgerInnen auf die Sicherung von Wahlstimmen fixiert und von einer Patronage-Haltung des „Wir machen das für Euch“ geprägt. Die Schwierigkeiten der Aufgabe, einerseits um Mehrheiten zu kämpfen und andererseits auch bislang zu wenig gehörte Minderheiten zu ermutigen und einzubeziehen, wird kaum je offen diskutiert. Kann man in Sachen Brückenbau zwischen gesellschaftlichem Engagement und Tätigkeit in den Institutionen von einer vergleichsweise jungen Partei wie den Grünen etwas lernen? Oder lernt die gerade bei den Altparteien?

Zurück zum Anfang – dem Für und Wider lokaler Bürgerräte („mini-publics“). Die Frage nach ihrer Wirksamkeit ist eng verbunden mit der nach der Stärkung einer pluralen lokalen Kooperationskultur in der weiten Landschaft von Engagement und Beteiligung wie sie hier skizziert wurde. Unter welchen Umständen tragen Bürgerräte dazu bei und wo werden sie zu einer bloßen Ersatzhandlung?

Autor:

Prof. Dr. Adalbert Evers war bis Herbst 2013 Professor für Vergleichende Gesundheits- und Sozialpolitik an der Justus – Liebig – Universität Gießen. Gegenwärtig arbeitet er u.a. als senior fellow am Centrum für soziale Investitionen und Innovationen (CSI) an der Universität Heidelberg. Seine Schwerpunkte sind Theorien des Sozialstaats und der Sozialpolitik, Dritter Sektor und Zivilgesellschaft, persönliche soziale Dienstleistungen im internationalen Vergleich, Governance Konzepte, Partizipation und bürgerschaftliches Engagement.

Kontakt: Adalbert.Evers@csi.uni-heidelberg.de